イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

札幌へのご旅行を計画中ですか?それとも、北海道のシンボルについて調べている最中でしょうか。数ある名所の中でも、きっとあなたの心に浮かんでいるであろう「札幌時計台」。でも、ふとこんな疑問が湧いてきませんか?「札幌時計台は、なぜこれほどまでに有名なのだろう?」と。

テレビや雑誌で何度も目にするこの建物。その人気の理由を探しているうちに、もしかしたら「札幌の3大がっかり名所」なんて、少し不名誉な評判も耳にしたかもしれませんね。「がっかりスポットなのはなぜですか?」その理由を知りたいと思うのも当然のことです。

ですが、もしあなたがそうした表面的な評判だけで判断しようとしているなら、少しだけ待ってください。この建物が、いつできたのか、誰が作ったのか、そして、なんのために作られたのか。その壮大な歴史を知れば、その見え方は180度変わるはずです。

この記事では、そんな札幌時計台の本当の魅力と特徴を、内部には何があるのか、訪れたら何ができるのかという見どころとあわせて、余すところなくご紹介します。アクセスや料金といった観光の詳細から、幻想的なライトアップ情報、さらには「札幌市時計台は日本最古の時計台なの?」といった素朴な疑問まで。この記事を読み終える頃には、きっとあなたも札幌時計台の奥深い物語の虜になっていることでしょう。さあ、一緒にその扉を開けてみませんか。

この記事でわかること

-

札幌時計台が有名である歴史的な理由と本当の価値

-

「がっかり名所」と言われる真相と、そのイメージを覆す魅力

-

外から見るだけではわからない内部の見どころや楽しみ方

-

失敗しないためのアクセス方法や料金などの具体的な観光プラン

札幌時計台はなぜ有名?がっかり名所なんて言わせない、その知られざる魅力と歴史

-

札幌時計台の歴史を紐解く:いつ、誰が、なんのために作られたのか

-

札幌時計台が人気な本当の理由と、その奥深い魅力とは

-

札幌の3大がっかり名所?「札幌時計台がっかり」と言われる理由を徹底解説

-

知れば100倍楽しめる!札幌時計台の内部の見どころと何があるのか

-

日本最古の時計台は間違い?意外と知らない札幌時計台の特徴

-

札幌時計台で何ができる?ただ見るだけじゃない楽しみ方

札幌時計台の歴史を紐解く:いつ、誰が、なんのために作られたのか

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

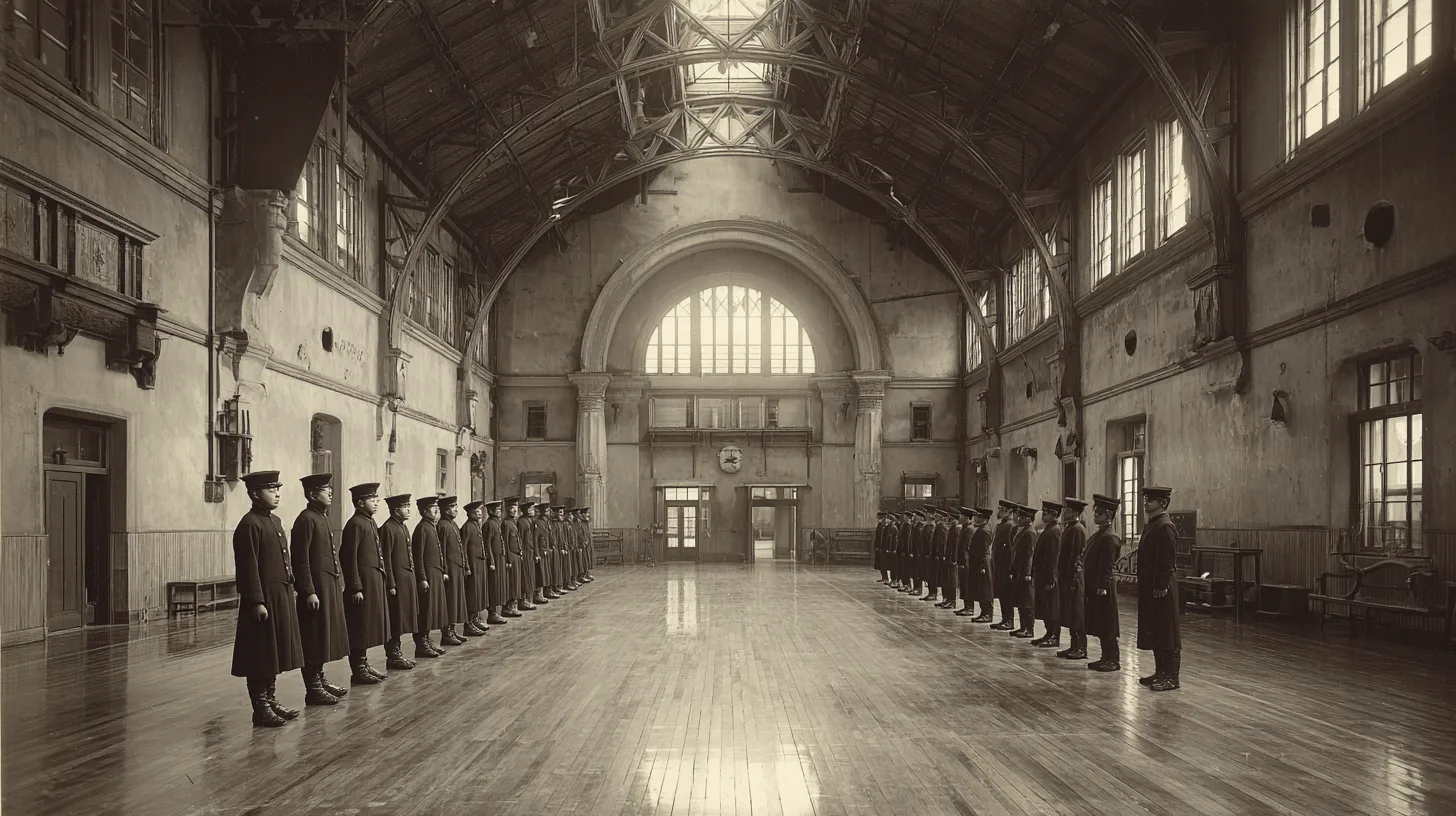

まず、札幌時計台の人気の秘密を解き明かすには、その誕生の物語から始めなければなりません。この建物が生まれたのは、今から約140年以上も前の1878年(明治11年)。実は、最初から時計台として建てられたわけではありませんでした。

この建物の本来の姿は、「札幌農学校」の「演武場」。札幌農学校とは、現在の北海道大学の前身であり、北海道開拓の指導者を育成するために設立された学校です。演武場は、生徒たちの兵式訓練や体育の授業、そして入学式や卒業式といった重要な式典を行うための、いわば講堂のような施設でした。

建設を指導したのは、札幌農学校の2代目教頭であるウィリアム・ホイーラー博士。彼の前任者であり、「少年よ、大志を抱け」の言葉で有名な初代教頭、ウィリアム・S・クラーク博士が構想し、その志を受け継いだのです。つまり、この建物は北海道開拓の未来を担う若者たちの、希望と熱気が満ちた場所だったわけですね。

では、あの象徴的な時計塔はいつ設置されたのでしょうか。それは建設から3年後の1881年(明治14年)。農学校の生徒や近隣の住民が正確な時間を知ることができるようにと、アメリカのハワード社に特注した振り子式の時計が取り付けられました。この時計塔の増設によって、演武場は「時計台」として、札幌の街に時を告げるシンボルとなったのです。

札幌時計台が人気な本当の理由と、その奥深い魅力とは

札幌時計台がこれほどまでに有名で、多くの人々に愛され続けるのには、単に古い建物だからというだけではない、確かな理由があります。その最大の理由は、この建物が「札幌の開拓精神そのものを象徴する存在」であるからに他なりません。

明治初期、何もない原野から始まった札幌の街づくり。その中心で、時計台は正確な時を刻み続け、近代化へと進む街と人々を静かに見守ってきました。時計台の鐘の音は、農作業に励む人々にとってのチャイムであり、街の発展を告げるファンファーレでもあったのです。今でも毎正時、澄んだ鐘の音を聞くと、往時の人々の営みに思いを馳せることができます。これこそが、他の観光地にはない、時間旅行のような体験ではないでしょうか。

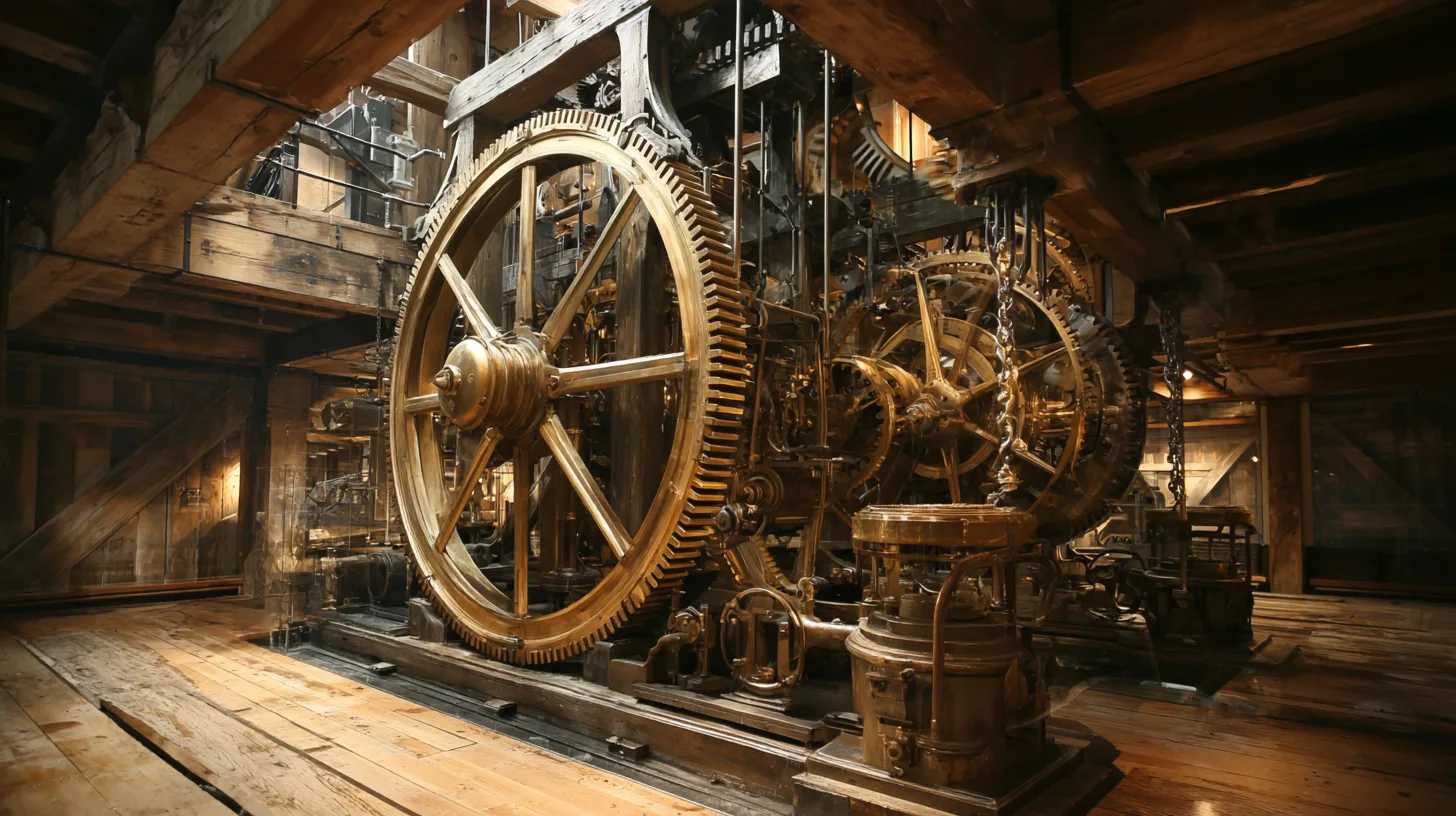

また、国の重要文化財に指定されている点も、その価値を物語っています。建設から140年以上が経過した今なお、創建当時の姿を色濃く残し、そして驚くべきことに、時計は一度も休むことなく動き続けているのです。電力ではなく、重りの力(重錘式)で動くこの時計は、週に2回、人の手で巻き上げ作業が行われています。この地道な営みによって、時計台の命は未来へと繋がれている。このストーリーこそが、人々を引きつけてやまない魅力の源泉なのです。

札幌の3大がっかり名所?「札幌時計台がっかり」と言われる理由を徹底解説

さて、ここで少し耳の痛い話にも触れておきましょう。そう、「がっかり名所」問題です。札幌時計台が、高知のはりまや橋、長崎のオランダ坂と並んで「日本三大がっかり名所」と呼ばれることがあるのは、残念ながら事実です。なぜ、これほど歴史的価値のある場所が、そのように言われてしまうのでしょうか。

理由の多くは、旅行者の「期待値とのギャップ」に起因します。

一つ目の理由は、「想像していたよりも小さい」というもの。広大な北海道のシンボルというイメージから、もっと雄大で大きな建物を想像してしまう方が多いのです。しかし、時計台はもともと学校の一施設。そのこぢんまりとした佇まいこそが、本来の姿なのです。

二つ目の理由は、「周囲を高層ビルに囲まれていて、風情がない」という点。確かに、時計台の周りにはオフィスビルが立ち並び、写真で見た開拓時代ののどかな風景とは異なります。これも近代化の波の中で、街の中心であり続けた時計台の宿命と言えるかもしれません。

そして三つ目は、「中に入っても何もないのでは?」という先入観。外から見るだけで満足してしまい、内部を見学せずに立ち去ってしまうケースです。

これらの「がっかり」は、いわば時計台の知名度の高さゆえの悩み。しかし、ご安心ください。これらのがっかりポイントは、ほんの少し視点を変え、事前に知識を得るだけで、たちまち魅力へと変わるのです。

知れば100倍楽しめる!札幌時計台の内部の見どころと何があるのか

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

「がっかり」のイメージを覆す鍵は、間違いなくその内部にあります。「外から見るだけじゃもったいない!」と、声を大にして言いたい。一歩足を踏み入れれば、そこはまさに歴史の宝庫です。

1階は、時計台の歴史を紹介する展示室になっています。建設当時の札幌の様子や、姉妹機にあたる時計がアメリカにあることなど、興味深い資料が満載です。特に、時計台が何度も解体の危機に見舞われながらも、市民の熱い想いによって守られてきた歴史を知ると、この建物への愛着がぐっと深まることでしょう。

そして、ハイライトは2階のホールです。ここはかつて演武場として使われていた大空間。高い天井と木のぬくもりに包まれ、タイムスリップしたかのような感覚に陥ります。再現された演壇に立てば、クラーク博士や当時の学生たちの息吹が聞こえてくるかのようです。

さらに注目すべきは、2階から見上げることができる時計の機械部分。巨大な歯車や、時を刻む振り子の動きを間近で見ることができます。電力に頼らず、重りが下がっていく力だけでこれほど正確に動き続ける機械の精巧さには、誰もが感嘆するはずです。一体何があるのかと疑問に思う前に、ぜひ内部にこそ足を運んでみてください。

日本最古の時計台は間違い?意外と知らない札幌時計台の特徴

ここで一つ、旅のトリビアを。札幌時計台は「日本最古の時計台」と紹介されることがありますが、実はこれは正確ではありません。日本で最初に時計塔が設置されたのは、1873年(明治6年)の大阪城とされています。

では、札幌時計台は何が「日本一」なのでしょうか。それは「現役で稼働している塔時計としては日本最古級」という点です。設置された1881年から一度も止まることなく、同じ機械で時を刻み続けている。これこそが、札幌時計台の真の偉大さなのです。

もう一つの大きな特徴は、その建築様式にあります。一見するとシンプルな洋風建築ですが、これは「バルーンフレーム構造」という、アメリカ中西部で19世紀に流行した工法で作られています。角材で骨組みを作る日本の伝統的な軸組工法とは異なり、細い木材を風船のように組み上げて壁を作るのが特徴です。この軽快で合理的な構造は、まさにフロンティア・スピリットに満ちた開拓時代の北海道にふさわしいものだったと言えるでしょう。赤い屋根と白い壁のコントラスト、そして開拓使のシンボルである赤い星のマークなど、建物のディテールにも注目すると、新たな発見があります。

札幌時計台で何ができる?ただ見るだけじゃない楽しみ方

札幌時計台は、ただ歴史を学び、建物を眺めるだけの場所ではありません。五感でその魅力を体験できる、様々な楽しみ方があります。

まず絶対に外せないのが、毎正時に鳴り響く鐘の音を聞くことです。時計塔に設置された鐘は、時刻の数だけ鳴らされます。「カーン、カーン」という澄み切った音色は、想像以上に大きく、街の中心にいることを忘れさせるほど。1分ほど前から時計台の前で待機し、歴史の音色に耳を澄ませてみてください。

2階のホールにあるベンチに座って、静かな時間を過ごすのもおすすめです。高い天井を見上げ、木の床の感触を確かめながら、この場所で学んだ若者たちや、札幌の街の発展に思いを馳せる…。そんな贅沢な時間の使い方ができるのも、時計台ならではの魅力です。

また、夜にはライトアップが行われ、昼間とは全く違う幻想的な姿を見せてくれます。雪が降る冬の夜、白く染まった時計台が光に照らされる様子は、息をのむほどの美しさです。記念撮影の場所としても、昼とは違った一枚が撮れるでしょう。このように、札幌時計台では様々なことができます。

札幌時計台を味わい尽くす!観光情報完全ガイド

さて、札幌時計台の奥深い魅力を知っていただいたところで、ここからは実際に訪れる際に役立つ実用的な情報をお届けします。アクセス方法から楽しみ方のコツまで、このガイドを読めば、あなたの時計台観光は120%充実したものになるはずです。

-

札幌時計台の料金やアクセス、開館時間などの詳細情報

-

昼とは違う幻想的な姿!ライトアップの時間と魅力

-

がっかりしないために!札幌時計台を訪れる前に知っておきたいこと

-

時計台の中はどうなってる?建築様式と貴重な展示物を紹介

-

結局、札幌時計台の見どころはどこ?専門家が教える注目ポイント

-

札幌時計台と合わせて訪れたい周辺観光スポット

- 札幌時計台はなぜ有名か?この記事でわかる重要ポイント総まとめ

札幌時計台の料金やアクセス、開館時間などの詳細情報

まずは基本的な情報を押さえておきましょう。

-

観覧料(入館料):

-

大人:200円

-

高校生以下:無料

-

※20名以上の団体割引あり

-

-

開館時間:

-

午前8時45分~午後5時10分(入館は午後5時まで)

-

-

休館日:

-

年末年始(12月29日~1月3日)

-

-

アクセス:

-

JR札幌駅から: 南口から徒歩で約10分。駅前通を南へ進み、北1条通で左折するのが分かりやすいルートです。

-

地下鉄大通駅から: 市役所側の出口から徒歩で約5分。

-

住所: 札幌市中央区北1条西2丁目

-

札幌の中心部に位置しているため、アクセスは非常に便利です。他の観光スポットと組み合わせた散策プランも立てやすいのが嬉しいですね。良心的な料金でこれだけの歴史遺産に触れられるのですから、訪れない手はありません。

昼とは違う幻想的な姿!ライトアップの時間と魅力

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

日中の姿も素敵ですが、私が特におすすめしたいのが夜の時計台です。日没から午後9時30分頃まで毎日ライトアップされており、闇夜に白亜の建物が浮かび上がる様子は、実にロマンチック。

周囲のオフィスビルの明かりも、夜になると時計台を引き立てる美しい背景に変わります。特に、雪がしんしんと降る冬の夜は格別。降り積もった雪にライトの光が反射し、まるで物語の一場面のような幻想的な雰囲気に包まれます。

ディナーの後や、すすきのへ向かう前に少し寄り道して、この美しい光景を目に焼き付けてみてはいかがでしょうか。昼間とは全く異なる感動が、そこには待っています。写真撮影をするなら、三脚があると手ブレせずに美しい夜景が撮れるでしょう。

がっかりしないために!札幌時計台を訪れる前に知っておきたいこと

せっかくの旅行で「がっかり」しないためには、少しだけ心構えをしておくのがおすすめです。専門家として、いくつかコツを伝授しましょう。

第一に、「大きさを期待しない」こと。前述の通り、時計台は巨大なモニュメントではなく、あくまで学校の施設でした。その歴史的なスケール感を理解しておけば、「小さい」と感じることはなく、むしろ「このサイズ感こそがリアルだ」と思えるはずです。

第二に、「ビルとの対比を楽しむ」視点を持つこと。周りの高層ビルは、邪魔者ではありません。140年以上の時を超えて、同じ場所に立ち続ける時計台と、目まぐるしく変化する現代の札幌。そのコントラストこそが、時計台が「生きている歴史」である証なのです。古いものと新しいものが共存する風景として楽しんでみてください。

そして最も重要なのが、「内部を見学する」こと。この記事で紹介した歴史や見どころを頭の片隅に入れておくだけで、展示物一つひとつの意味が分かり、感動は何倍にも膨らみます。

時計台の中はどうなってる?建築様式と貴重な展示物を紹介

前述の通り、札幌時計台の内部は魅力にあふれています。1階の展示室では、時計台の建設から現在に至るまでの歩みを、貴重な写真や模型とともに詳しく学ぶことができます。アメリカ・マサチューセッツ州にある「姉妹時計」の存在や、時計の動力である「重り(重錘)」の実物展示など、見どころが満載です。

2階のホールに上がると、その開放的な空間に驚かされるでしょう。ここは、かつて農学校の生徒たちが身体を鍛え、そしてクラーク博士の教えを受けた場所。ホールの壁には、音の反響を抑えるための工夫が凝らされており、貸しホールとしてコンサートが開かれることもあるほど音響が良いのです。

また、ホールの壁に掛けられた時計台ゆかりの人々の肖像画や、再現された演壇も見逃せません。当時の雰囲気を肌で感じながら、ゆっくりと時間を過ごすことができます。ただ通り過ぎるのではなく、一つひとつの展示に込められたストーリーを想像しながら見学するのがおすすめです。

結局、札幌時計台の見どころはどこ?専門家が教える注目ポイント

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

たくさんの魅力をお伝えしてきましたが、「時間が無いけど、ここだけは見ておきたい!」という方のために、専門家の視点から3つの注目ポイントを挙げます。

-

2階から見る「時計の機械」:ガラス越しではありますが、140年以上も動き続ける時計の心臓部を間近に見ることができます。重りの力だけで動く、精巧かつ力強いメカニズムは必見です。

-

建物の外壁にある「赤い星」:これは北海道開拓使のシンボル「五稜星」です。札幌の街の至る所で見つけることができますが、時計台の星は特に有名。建物のシンプルな美しさを引き立てるアクセントになっています。ぜひ探してみてください。

-

毎正時に響く「鐘の音」:これは見どころというより「聞きどころ」ですね。デジタル音源ではなく、本物の鐘が空気を震わせて響く音は、心に深く染み渡ります。可能であれば、ぜひ正時のタイミングを狙って訪れてみてください。

この3点だけでも意識すれば、あなたの時計台体験は格段に豊かなものになるでしょう。

札幌時計台と合わせて訪れたい周辺観光スポット

札幌時計台は街の中心部にあるため、他の観光スポットへのアクセスも抜群です。せっかくですから、合わせて周辺を散策してみてはいかがでしょうか。

-

大通公園:時計台から歩いてすぐ。美しい花壇や噴水が続く、札幌市民の憩いの場です。季節ごとのイベントも開催されます。

-

さっぽろテレビ塔:大通公園の東端にそびえ立つ塔。展望台からは、札幌の街並みを一望できます。上から時計台を探してみるのも一興です。

-

北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎):時計台と同じく、明治時代に建てられた歴史的建造物。アメリカ風ネオ・バロック様式の美しい建物は、内部の見学も可能です。

-

二条市場:新鮮な海の幸が集まる札幌の台所。活気あふれる市場で、海鮮丼の朝食やランチを楽しむのもおすすめです。

これらのスポットはすべて徒歩圏内にあります。札幌の歴史と現代、そして食を一度に満喫する、充実した一日を計画してみてください。きっと、札幌時計台が旅の忘れられない思い出の中心にあることに気づくはずです。

札幌時計台はなぜ有名か?この記事でわかる重要ポイント総まとめ

ポイント

-

時計台の本来の姿は札幌農学校の演武場(講堂)である

-

建物は1878年に完成し、時計塔は3年後に追加された

-

クラーク博士の構想を、後任のホイーラー博士が実現させた

-

国の重要文化財に指定される、札幌開拓の象徴的な存在だ

-

「がっかり」と言われるのは、周囲のビルとの対比や想像より小さいことが主な理由である

-

がっかりの真相は、旅行者の高い期待値とのギャップに起因する

-

時計は電力ではなく、重りの力だけで140年以上動き続けている

-

1階の展示室では、時計台の波乱に満ちた歴史を学ぶことができる

-

2階は、創建当時の雰囲気を体感できる広々としたホールである

-

毎正時に鳴り響く鐘の音は、開拓時代から変わらない本物の音色だ

-

「日本最古の時計台」ではなく、「現役で動く塔時計として最古級」である

-

建築様式は、アメリカ開拓時代の様式であるバルーンフレーム構造だ

-

夜間は毎日ライトアップされ、幻想的な姿を楽しむことができる

-

観覧料は大人200円で、歴史的価値に対して非常に良心的だ

-

札幌駅や大通公園から徒歩圏内にあり、アクセスは極めて良好である