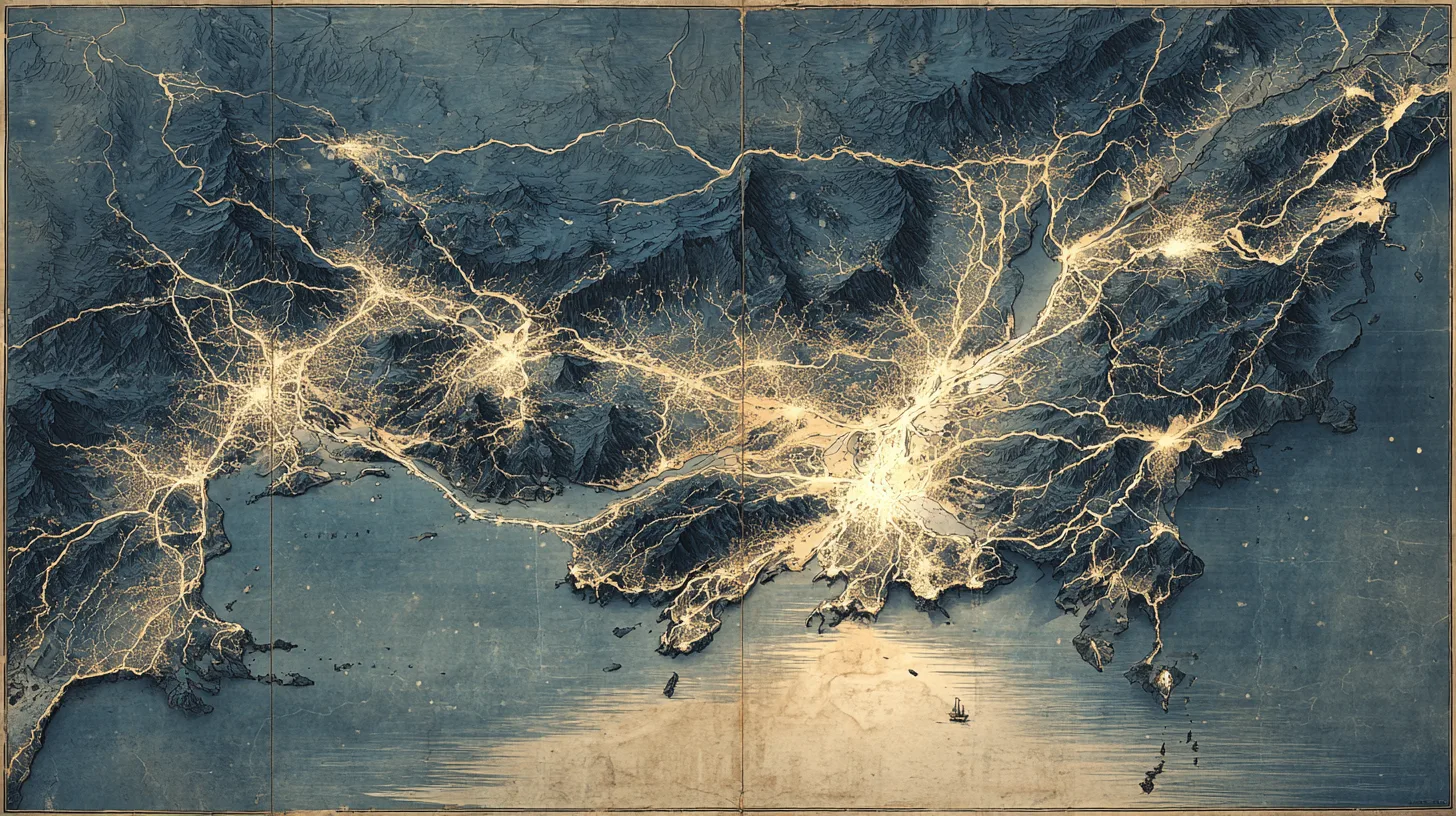

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

「熊野古道」。その神秘的な響きに、いつかは歩いてみたいと憧れを抱いている方も多いのではないでしょうか。でも、いざ計画を立てようとして、「あれ、熊野古道って一体何県にあるんだろう?」という素朴な疑問にぶつかっていませんか?

そう思って検索されたあなた、その疑問はもっともです。実は、熊野古道の壮大な場所は、ひとつの県だけでは語り尽くせない、まさに知る人ぞ知る魅力にあふれた道なのです。

この記事では、そんなあなたの「熊野古道は何県?」という疑問を入り口に、旅の計画に役立つ情報をたっぷりとご紹介します。「熊野古道とは」一体どんな道で、「何がすごい」のか。世界遺産に登録されている範囲はどこまでなのか、多くの人が目指すメインの聖地、そして気の遠くなるような総距離まで、初心者の方にも分かりやすく解説。さらには、初めてでも安心して歩けるおすすめのモデルコースもご提案します。

このページを読み終える頃には、あなたの熊野古道への旅は、漠然とした憧れから、具体的な一歩へと変わっているはず。さあ、一緒に聖地へと続く古の道をたどる準備を始めましょう。

この記事でわかること

- 熊野古道が和歌山、三重、奈良、大阪の4府県にまたがる広大な参詣道であること

- 特定の場所ではなく、熊野三山という目的地へ続く複数のルートの総称であること

- 歩きたいルートによって訪れる県が異なり、例えば中辺路は和歌山、伊勢路は三重が中心であること

- 世界遺産の核心部分や初心者におすすめのコースは主に和歌山県に集中していること

ズバリ解説!世界遺産・熊野古道は何県にまたがる壮大な道なのか?

- 熊野古道はどこにある?和歌山・三重・奈良・大阪に広がる参詣道の全貌

- 熊野古道とは?簡単に解説するその歴史と世界遺産登録の理由

- 熊野古道のメインはどこですか?多くの人が目指す「熊野三山」の魅力

- 熊野古道は何がすごいのですか?自然と信仰が織りなす文化的景観の価値

- 熊野古道の世界遺産は何県にある?登録範囲と核心部分を詳しく

- 熊野古道の総距離は何キロ?踏破には何日かかるのか目安を解説

熊野古道はどこにある?和歌山・三重・奈良・大阪に広がる参詣道の全貌

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

結論から申し上げますと、熊野古道は和歌山県、三重県、奈良県、そして大阪府という4つの府県にまたがって存在する、壮大な祈りの道の総称です。特定の場所を指すのではなく、かつて「蟻の熊野詣」と形容されるほど多くの人々が往来した複数のルートから構成されています。主要なルートとしては、紀伊半島を海沿いに進む「紀伊路(きいじ)」や「大辺路(おおへち)」、山間部を抜ける「中辺路(なかへち)」や「小辺路(こへち)」、伊勢神宮から熊野を目指す「伊勢路(いせじ)」、そして修験道の厳しい修行の道である「大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)」などがあります。これらの道が、まるで血管のように紀伊半島に張り巡らされ、最終的に熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)へと人々を導いていました。ですから、「熊野古道は何県ですか?」という問いへの最も正確な答えは、「和歌山県を中心に、三重県、奈良県、大阪府にまたがる広大な参詣道ネットワークです」となります。あなたがどのルートを歩きたいかによって、訪れるべき県も変わってくるのです。

熊野古道とは?簡単に解説するその歴史と世界遺産登録の理由

熊野古道とは、簡単に言えば、1000年以上も前から人々が「熊野三山」を目指して歩いた祈りの道です。その歴史は平安時代に遡り、皇族や貴族から武士、そして庶民に至るまで、あらゆる階層の人々が身分を問わず、険しい道のりを歩きました。彼らが目指した熊野の地は、現世の穢れを清め、来世の救済を約束してくれる特別な聖地と考えられていました。この道が2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコの世界遺産に登録された理由は、極めてユニークな点にあります。通常、世界遺産は寺社仏閣などの「建造物」や特定の「自然環境」が対象となりますが、熊野古道は人々が歩いた「道」そのものが、霊場(熊野三山、高野山、吉野・大峯)と一体となって文化的価値を形成していると評価されたのです。自然の中に神仏が宿ると信じる日本の精神文化と、険しい自然環境が融合して生まれた「文化的景観」が、世界的に見ても類まれな価値を持つと認められた結果と言えるでしょう。

熊野古道のメインはどこですか?多くの人が目指す「熊野三山」の魅力

広大な熊野古道において、すべての道の目的地であり、信仰の中心となっていた場所が「熊野三山」です。したがって、「熊野古道のメインはどこですか?」と問われれば、この三つの大社を挙げることができます。一つ目は、うっそうとした杉木立に囲まれ、神々が舞い降りたとされる大斎原(おおゆのはら)を望む「熊野本宮大社」。二つ目は、鮮やかな朱塗りの社殿が印象的で、熊野川の河口近くに鎮座する「熊野速玉大社」。そして三つ目が、日本一の落差を誇る那智の滝をご神体とする「熊野那智大社」と、隣接する青岸渡寺です。これら三山はそれぞれ異なる起源と自然崇拝の形を持ちながら、一体のものとして篤い信仰を集めてきました。多くの参詣者は、これらの聖地を巡拝することで、心身の再生と新たな力を得られると信じていたのです。現代の私たちも、古道を歩き、この三山を訪れることで、いにしえの人々が抱いた祈りの心に触れることができるでしょう。

熊野古道は何がすごいのですか?自然と信仰が織りなす文化的景観の価値

熊野古道のすごさは、単に古い道が残っているという点だけではありません。その真価は、厳しい自然環境と人々の深い信仰心が、1000年以上の歳月をかけて織りなしてきた唯一無二の「文化的景観」にあります。苔むした石畳の道、道中の安全を祈って建てられた数多の「王子(おうじ)」と呼ばれる神社の跡、そして今なお残る美しい棚田や集落の風景。これらすべてが、熊野古道を構成する重要な要素です。険しい峠を越え、深い森を抜け、美しい川の流れに沿って歩を進める中で、いにしえの旅人たちが見たであろう景色と、現代の私たちが目にする景色が重なり合います。歩くという身体的な行為を通じて、歴史や文化、そして大自然と一体になるような感覚を味わえること、これこそが熊野古道の最もすごい点ではないでしょうか。それはまるで、風景の中を歩くのではなく、歴史そのものの中を歩いているかのような、特別な体験なのです。

熊野古道の世界遺産は何県にある?登録範囲と核心部分を詳しく

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の登録資産は、熊野古道がまたがる和歌山県、三重県、奈良県に点在しています。大阪府を通る「紀伊路」の一部は登録範囲に含まれていませんが、歴史的には重要なルートです。世界遺産の核心部分、すなわち多くの人がイメージする熊野古道の象徴的な風景や信仰の中心地は、主に和歌山県に集中していると言ってよいでしょう。熊野三山はもちろんのこと、初心者にも人気の高い「中辺路」の大部分、そして高野山も和歌山県に位置します。三重県には伊勢神宮と熊野を結ぶ「伊勢路」があり、特に美しい石畳が残る馬越峠などが有名です。奈良県には、日本で最も険しい巡礼路の一つとされる「大峯奥駈道」や、高野山と熊野本宮を結ぶ「小辺路」があり、より本格的な登山やトレッキングを求める人々を惹きつけています。このように、世界遺産の資産は複数の県にまたがっており、どの県のどの道を歩くかによって、全く異なる景観と体験が待っています。

熊野古道の総距離は何キロ?踏破には何日かかるのか目安を解説

熊野古道の全ルートを合計した総距離は、一説には1000キロメートルを超えるとも言われています。もちろん、このすべてを歩き通す人はごく稀で、ほとんどの人は自分の体力や日程に合わせて、いくつかのルートや区間を選んで歩くことになります。例えば、最もポピュラーな「中辺路」の主要ルート(滝尻王子から熊野三山)だけでも約70キロあり、踏破するには4〜5日程度を要します。初心者におすすめされる発心門王子から熊野本宮大社までの区間であれば、約7キロ、3時間ほどで歩くことが可能です。伊勢路は全長約170キロ、大辺路は約120キロと、ルートによって距離も必要な日数も大きく異なります。踏破に何日かかるかは、どのルートをどれくらいのペースで歩くかによって全く変わってきます。日帰りで楽しめる短いコースから、1週間以上かけてじっくりと歩くロングトレイルまで、多様な選択肢があるのが熊野古道の大きな魅力の一つです。まずは短い区間から挑戦し、その魅力に触れてみるのが良いでしょう。

初心者必見!熊野古道は何県から歩き始める?おすすめ観光モデルコース

- 初心者向けおすすめルートとコース地図(PDF)の活用ガイド

- 熊野古道 初心者モデルコース決定版!1泊2日で満喫するプラン

- 熊野古道の観光モデルコースで外せないスポットと準備

- 熊野古道の一人歩きは危ない?安全に楽しむための注意点

- 初心者向けコースの地図とガイドブックで迷わず歩くコツ

- 熊野古道、場所は何県からスタート?アクセスしやすい起点を紹介

- 熊野古道は何県にまたがる?和歌山・三重・奈良・大阪に広がる道の要点まとめ

初心者向けおすすめルートとコース地図(PDF)の活用ガイド

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

初めて熊野古道を歩く方に最もおすすめしたいルートは、和歌山県にある中辺路の一部、「発心門王子(ほっしんもんおうじ)」から聖地「熊野本宮大社」を目指す約7キロのコースです。このルートは、古道の中でも特に神聖な領域への入り口とされ、「発心」すなわち悟りへの第一歩を踏み出す場所という意味合いを持っています。比較的なだらかな下り道が多く、所要時間も3時間程度と、体力に自信がない方でも安心して挑戦できるのが最大の魅力です。道中には、昔ながらの集落の風景や見晴らしの良い展望台など、見どころも豊富にあります。歩き始める前に、和歌山県観光連盟のウェブサイトなどから公式のコース地図(PDF形式でダウンロード可能なものが多い)を入手しておくことを強く推奨します。これらの地図には、ルートだけでなく、トイレの場所やバス停、見どころなどが詳しく記されており、計画を立てる上でも、実際に歩く際にも、非常に頼りになる存在です。

熊野古道 初心者モデルコース決定版!1泊2日で満喫するプラン

熊野古道の魅力を凝縮して体験したいなら、1泊2日のモデルコースが最適です。例えば、以下のようなプランはいかがでしょうか。

1日目:午前中にJR紀伊田辺駅へ到着後、バスで発心門王子へ移動。昼食後、約3時間のハイキングで熊野本宮大社へ。参拝後は、近くにある日本最古の温泉とも言われる湯の峰温泉や、川原を掘ると温泉が湧き出す川湯温泉で宿をとり、旅の疲れを癒します。

2日目:朝、バスで新宮駅方面へ移動し、熊野速玉大社を参拝。その後、さらにバスを乗り継いで那智エリアへ。熊野那智大社と青岸渡寺、そして日本三名瀑の一つ、那智の滝の荘厳な姿を堪能します。このプランであれば、中辺路のハイライト部分を歩き、熊野三山をすべて巡ることが可能です。移動には路線バスをうまく活用することがポイントとなります。

熊野古道の観光モデルコースで外せないスポットと準備

熊野古道を歩く際は、ただ道を歩くだけでなく、点在する歴史的なスポットに目を向けると、旅の深みが一層増します。道中にある「王子」の跡は、かつての休憩所であり、儀式を行った神聖な場所です。また、苔むした石畳や、旅人を見守ってきたお地蔵様など、一つひとつに物語があります。準備としては、まず服装が重要です。靴は滑りにくく履き慣れたトレッキングシューズが基本。服装は、体温調節がしやすいように重ね着できるものが望ましいでしょう。山の天気は変わりやすいため、雨具は必ず携行してください。その他、十分な飲み物、軽食、絆創膏などの救急用品、そして前述の地図は必須アイテムです。これらの準備をしっかり行うことで、安心して古道歩きに集中することができます。

熊野古道の一人歩きは危ない?安全に楽しむための注意点

「熊野古道を一人で歩いてみたいけれど、危なくないだろうか」という不安を抱く方もいらっしゃるかもしれません。人気のコース、特に発心門王子から本宮大社へのルートなどは、シーズン中であれば日中に歩いている人も多く、道もよく整備されているため、過度に心配する必要はないとされています。しかし、あくまで山道であるという認識は忘れてはなりません。安全に楽しむためには、いくつかの注意点があります。まず、自分の体力に見合った無理のない計画を立てること。そして、必ず家族や宿泊先に行程を伝えておきましょう。道に迷わないよう、地図で現在地をこまめに確認することも大切です。また、熊やマムシ、スズメバチといった野生動物に遭遇する可能性もゼロではありません。熊鈴を携帯したり、肌の露出を避ける服装を心がけたりするなどの対策も有効です。特に、日没後は危険が増すため、早めに出発し、明るいうちに行動を終えることを徹底してください。

初心者向けコースの地図とガイドブックで迷わず歩くコツ

熊野古道では、要所要所に道標が設置されており、比較的迷いにくいように整備されています。しかし、分岐点や集落を抜ける箇所など、一瞬どちらへ進むべきか戸惑う場面もあるかもしれません。そんな時に頼りになるのが、やはり地図とガイドブックです。紙の地図は、スマートフォンの電波が届かない場所やバッテリー切れの際にも安心感があります。一方、スマートフォンのGPS機能付き地図アプリは、自分の現在地を正確に把握できるため非常に便利です。この二つを併用するのが、迷わず歩く最大のコツと言えるでしょう。また、ガイドブックには、ルート上の見どころや歴史的背景が詳しく解説されているため、歩きながら読むことで、目の前の風景がより一層味わい深いものになります。「この石畳は江戸時代に作られたものか」などと知ることで、いにしえの旅人との時空を超えた繋がりを感じられるかもしれません。

熊野古道、場所は何県からスタート?アクセスしやすい起点を紹介

熊野古道への旅は、どのルートを歩くかによってスタート地点となる県が変わります。初心者におすすめの中辺路を歩く場合、主要なアクセス拠点となるのは和歌山県のJR紀伊田辺駅です。大阪方面から特急電車でアクセスしやすく、ここから熊野本宮方面へ向かう路線バスが多数発着しています。多くのハイカーがこの駅を旅の起点としています。一方で、伊勢神宮から熊野を目指す伊勢路を歩きたいのであれば、スタート地点は三重県になります。伊勢市駅や松阪駅などが起点となるでしょう。奈良県側から小辺路や大峯奥駈道に挑戦する場合は、五條市や十津川村がアクセスの拠点となります。このように、まずは自分が歩きたいルートを決め、そのルートへのアクセスが便利な駅やバスの起点を調べることが、スムーズな旅の第一歩となるのです。

熊野古道は何県にまたがる?和歌山・三重・奈良・大阪に広がる道の要点まとめ

ポイント

- 熊野古道は和歌山、三重、奈良、大阪の4府県にまたがる参詣道の総称である

- すべての道が目指す信仰の中心地は「熊野三山」である

- 1000年以上の歴史を持ち、身分を問わず多くの人々が歩いた祈りの道である

- 世界遺産としては「道」そのものが文化的価値を持つと評価された点でユニークである

- 自然と人々の信仰が融合して生まれた「文化的景観」に真価がある

- 世界遺産の核心部分や熊野三山は主に和歌山県に集中している

- 三重県には伊勢神宮と熊野を結ぶ「伊勢路」がある

- 奈良県には高野山と熊野を結ぶ「小辺路」や修験道の「大峯奥駈道」がある

- 全ルートの総距離は1000kmを超え、通常は一部の区間を選んで歩く

- 初心者には和歌山県の中辺路「発心門王子〜熊野本宮大社」コースが推奨される

- 発心門王子コースは下り道が多く、約7kmを3時間ほどで歩ける

- 1泊2日の計画で、中辺路の一部を歩き熊野三山を巡ることも可能である

- 歩く際はトレッキングシューズや重ね着できる服装、雨具の準備が重要である

- 一人歩きは可能だが、無理のない計画を立て、行程を誰かに伝えておくべきである

- 紙の地図とスマートフォンのGPSアプリを併用すると道に迷いにくい