イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

日本一の湖、琵琶湖への旅立ちを前に、あるいはその雄大な自然に関心を寄せる中で、「琵琶湖には、なにか危険な生物がいるのだろうか?」と気になって、このページを開いてくださったのかもしれませんね。

もしかしたら、「琵琶湖にサメはいますか?」という、昔からささやかれる噂の真実を確かめたい、と思っている方もいるのではないでしょうか。確かに、あの広大な湖にはどんな生き物たちが暮らしているのか、想像が膨らみます。琵琶湖にいる巨大魚の正体や、思わぬ外来種の話など、知れば知るほど奥深い世界がそこにはあります。

実は、琵琶湖で本当に目を向けるべきなのは、噂されるような特定の危険生物よりも、私たちのすぐ身近にある琵琶湖の外来種問題かもしれません。なぜあんなにブルーギルが増えてしまったのか、その結果、古くからこの湖だけに生息してきた固有種たちはどうなっているのか。

この記事を読めば、そんなあなたの素朴な疑問から、琵琶湖の生物がいつ、どこから来たのかという壮大な歴史の物語、そして未来のために行われている環境保全の取り組みまで、すべてが繋がっていきます。さあ、あなたの旅や知的好奇心を何倍も豊かにする、琵琶湖の生態系の深淵を巡る旅へ、一緒に出かけましょう。

この記事でわかること

-

琵琶湖にサメがいるという噂の真実

-

生態系にとって本当の脅威である外来種問題の深刻さ

-

危機に瀕している琵琶湖固有種の現状とその理由

-

琵琶湖の豊かな自然を守るための具体的な保全活動

琵琶湖の危険生物は実在する?旅人が知るべき噂の真相と生態系の現実

-

衝撃の事実!「琵琶湖にサメはいますか?」という長年の疑問と一番凶暴なサメの豆知識

-

なぜ増えた?琵琶湖のブルーギルの謎から探る外来種の数と一覧

-

歴史を遡る:琵琶湖が抱える外来種問題の根深い原因とは

-

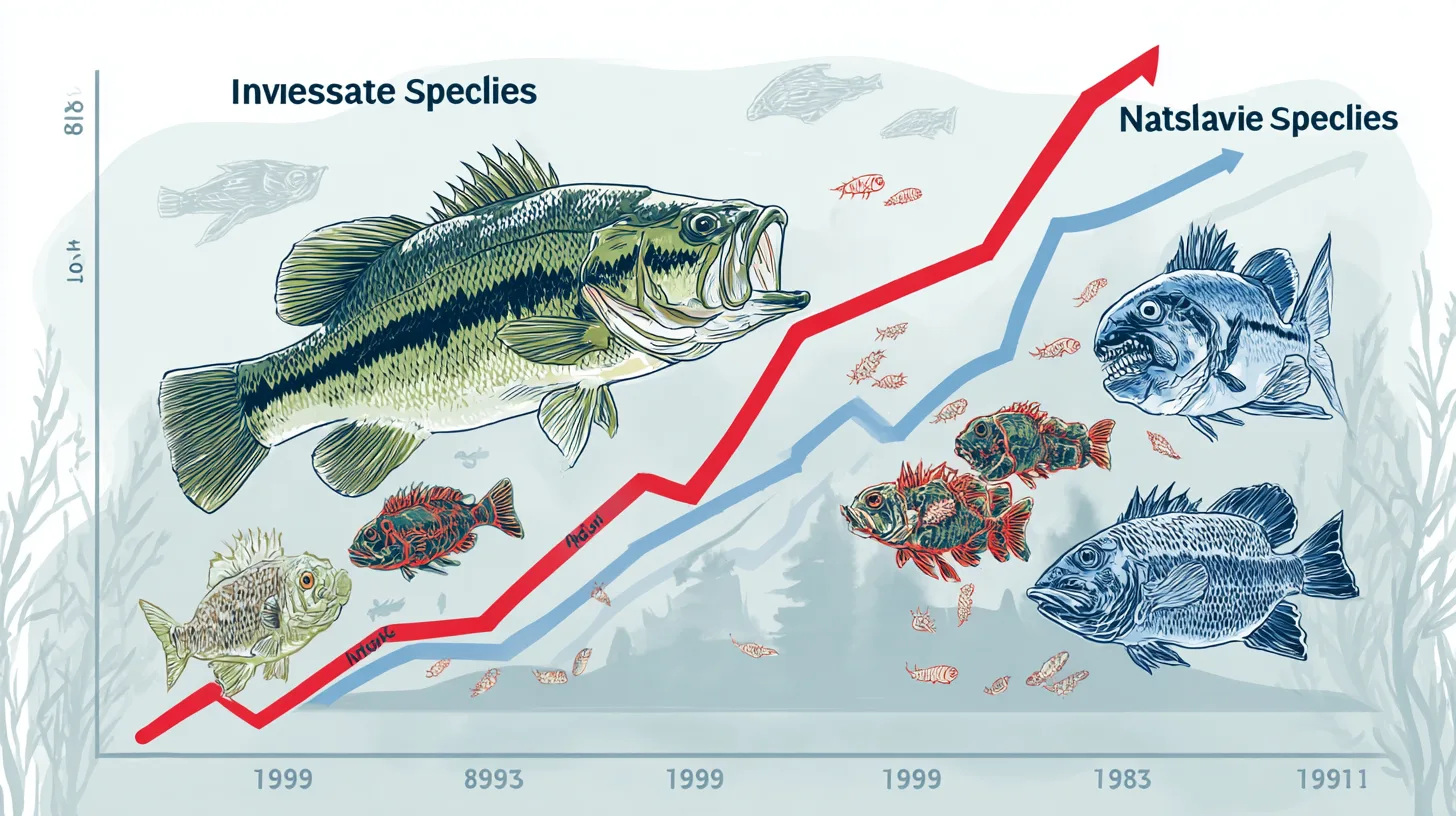

グラフで一目瞭然!琵琶湖の外来種問題の深刻度

-

ロマンか脅威か。琵琶湖にいる巨大魚の正体と世界で一番危険な生物の話

-

壮大な物語!琵琶湖の生き物はいつ、どこからやってきたのか

衝撃の事実!「琵琶湖にサメはいますか?」という長年の疑問と一番凶暴なサメの豆知識

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

旅先での話題として、あるいは純粋な好奇心から、この疑問は常に人々の心を捉えてきました。「琵琶湖にサメはいますか?」という問いに対する答えは、結論から申し上げると「いません」。サメは、ごく一部の例外を除き、海水でしか生きられない魚類です。琵琶湖は淡水湖であるため、サメが生息できる環境ではないのです。

では、なぜこのような噂が絶えないのでしょうか。一つには、琵琶湖に棲む巨大な在来魚「ビワオオナマズ」などの姿が、水面越しや暗がりで誤って認識された可能性が考えられます。1メートルを優に超えるその巨体は、一瞬サメと見間違えても不思議ではない迫力を持っています。また、旅人が語り継ぐうちに尾ひれがつき、いつしか伝説として定着したのかもしれません。

ちなみに、という豆知識ですが、世界で「一番凶暴なサメ」と問われれば、多くの専門家が「オオメジロザメ」の名を挙げるでしょう。このサメは気性が荒いだけでなく、淡水域に侵入できる数少ない種として知られ、実際に川で人を襲った例も報告されています。しかし、これはあくまで遠い海外での話。日本の、そして琵琶湖の旅において、サメの心配は無用と言えるでしょう。

なぜ増えた?琵琶湖のブルーギルの謎から探る外来種の数と一覧

琵琶湖の生態系を語る上で避けて通れないのが、外来種の問題です。その中でも特に有名なのが「ブルーギル」。この魚がなぜこれほどまでに琵琶湖で増えてしまったのか、その歴史は1960年代にまで遡ります。当時、食用研究の目的でアメリカから持ち込まれたものが、その旺盛な繁殖力と天敵の不在という好条件が重なり、爆発的に個体数を増やしていきました。

ブルーギルや、同じく特定外来生物であるオオクチバス(ブラックバス)は、在来魚の卵や稚魚を捕食するため、琵琶湖固有の生態系に深刻なダメージを与えています。滋賀県の調査によると、琵琶湖では魚類だけでも20種以上の外来種が確認されており、水草などの植物を含めるとその数はさらに増大します。

琵琶湖でよく見られる主な外来種には、以下のようなものがあります。

-

オオクチバス(ブラックバス)

-

ブルーギル

-

カダヤシ

-

ヌートリア

-

オオバナミズキンバイ(水草)

これらの生物は、もともと琵琶湖にいなかった存在。彼らがどのようにしてこの地に来て、そして増えていったのか。その背景には、根深い原因が隠されています。

歴史を遡る:琵琶湖が抱える外来種問題の根深い原因とは

琵琶湖の外来種問題は、単に「誰かが放した」という単純な話ではありません。その原因は複雑に絡み合い、歴史的背景も無視できないのです。

最も大きな原因の一つは、やはり「意図的な放流」です。特にオオクチバスは、釣りのターゲットとして人気が高く、1970年代以降に全国の湖沼で密放流が横行しました。琵琶湖もその例外ではなく、一度定着した個体が繁殖を繰り返したと考えられています。

しかし、原因はそれだけではありません。「非意図的な侵入」も深刻な問題です。例えば、海外から輸入される水草に、外来の貝や小さな生物の卵が付着しているケース。あるいは、観賞用に飼育されていたペットが逃げ出したり、飼いきれなくなって捨てられたりするケース。これらが琵琶湖の水系に入り込み、世代を重ねていくのです。

さらに、湖岸の環境変化も外来種の繁殖を助長した側面があります。かつて琵琶湖の岸辺には、アシなどが生い茂る「ヨシ帯」が広がっていました。ここは在来魚の産卵や隠れ家となる重要な場所でしたが、護岸工事などでその多くが失われました。変化した環境が、結果的に外来種にとって棲みやすい場所となってしまったという皮肉な現実も存在します。

グラフで一目瞭然!琵琶湖の外来種問題の深刻度

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

言葉で説明するよりも、一つのデータが雄弁に事態の深刻さを物語ることがあります。滋賀県などが公開している漁獲量のデータを見ると、外来種問題の影響がはっきりと見て取れます。

例えば、1990年代を境に、オオクチバスやブルーギルといった外来魚の捕獲量が急激に増加するグラフがあります。その一方で、琵琶湖の固有種であるニゴロブナやホンモロコといった魚たちの漁獲量は、同じ時期から著しく減少の一途をたどっているのです。この二つのグラフを並べてみると、外来魚の増加と在来種の減少が見事に逆相関の関係にあることがわかります。

これは、外来魚が在来種の生態系を圧迫している、何よりの証拠と言えるでしょう。近年は駆除活動の成果もあり、外来魚の捕獲量はピーク時に比べて減少傾向にありますが、一度ダメージを受けた在来種の回復は容易ではなく、依然として予断を許さない状況が続いています。こうしたデータは、滋賀県の公式ウェブサイトや琵琶湖環境科学研究センターなどで公開されており、誰でも閲覧することが可能です。

ロマンか脅威か。琵琶湖にいる巨大魚の正体と世界で一番危険な生物の話

琵琶湖には、サメこそいないものの、釣り人たちの間で伝説として語られる「巨大魚」が確かに存在します。その筆頭が、琵琶湖の固有種である「ビワオオナマズ」です。体長は1.2メートルを超え、時には1.5メートルに達するものもいると言われています。夜行性で、湖の底深くに潜むその姿は、まさに湖の主。釣り人にとっては生涯をかけて追い求めるロマンの対象であり、琵琶湖の豊かさの象徴ともいえる存在です。

一方で、同じく巨大魚と呼ばれるものの中には、中国原産の外来魚であるソウギョやアオウオなども含まれます。これらも1メートルを超える大きさに成長しますが、ビワオオナマズとは異なり、生態系への影響が懸念される存在です。

ところで、話は大きく変わりますが、「世界で1番危険な生物」は何だと思いますか?ライオンやサメを想像するかもしれませんが、実は「蚊」なのです。蚊が媒介するマラリアやデング熱といった感染症によって命を落とす人の数は、世界で年間70万人以上とも言われています。一つの生物が直接的に与える脅威よりも、目に見えない病原体を運ぶ存在の方が、人間にとっては遥かに危険だという事実は、少し考えさせられるものがあります。

壮大な物語!琵琶湖の生き物はいつ、どこからやってきたのか

琵琶湖の生き物たちの物語を理解するには、まずこの湖自身の歴史を知る必要があります。琵琶湖が誕生したのは、今から約400万年も前のこと。世界の湖の中でも非常に古い「古代湖」の一つであり、その長い時間の中で、独自の生態系を育んできました。

湖が形成された当初、そこに生き物はいませんでした。しかし、気の遠くなるような歳月をかけて、少しずつ命が運び込まれてきます。他の川と繋がっていた時代に泳ぎ着いた魚たち。渡り鳥の体に付着して運ばれてきた植物の種子や微生物。風に乗って飛んできた昆虫。あらゆる偶然が重なり、琵琶湖は生命で満たされていきました。

そして、長い時間をかけて外部から隔離された環境の中で、一部の生物は独自の進化を遂げます。これが、ビワマスやニゴロブナといった「固有種」の誕生です。彼らは、400万年という琵琶湖の歴史そのものが生み出した、唯一無二の宝なのです。外来種問題が深刻なのは、人間が持ち込んだ生物が、この気の遠くなるような時間をかけて作られた繊細なバランスを、わずか数十年で破壊してしまう点にあります。

琵琶湖の危険生物との共存、そして未来へ。固有種を守るための環境保全の取り組み

琵琶湖の「危険生物」というテーマを追いかけてきましたが、本当の危機は、特定の生物が人間に危害を加えることではなく、湖全体の生態系バランスが崩れつつあるという現実そのものにあります。しかし、人々はこの危機にただ手をこまねいているわけではありません。失われつつある固有の自然を取り戻すため、様々な取り組みが行われています。ここからは、琵琶湖の未来に向けた活動と、私たち旅人ができることについて見ていきましょう。

-

これが琵琶湖の宝!固有種一覧と絶滅の危機に瀕する生物たち

-

なぜ?琵琶湖の固有種が減り続ける悲しい理由

-

2023年も続く戦い!琵琶湖の外来魚駆除、その最前線からのレポート

-

未来に繋ぐ企業の挑戦!琵琶湖の環境保全に取り組む企業たち

-

私たちにできることとは?琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室の役割と連絡先

-

旅行の終わりに考える。琵琶湖の豊かな生き物たちと私たちのこれから

- 総括:琵琶湖の危険生物問題から見えてくること

これが琵琶湖の宝!固有種一覧と絶滅の危機に瀕する生物たち

400万年の歴史が生んだ、琵琶湖だけにしかいない生物たち。彼らこそ、この湖が世界に誇るべき宝です。その代表的な存在をいくつかご紹介します。

-

ビワマス: サケの仲間で、美味なことから「琵琶湖の宝石」とも呼ばれます。

-

ニゴロブナ: 滋賀の郷土料理「鮒ずし」の原料として知られる重要な魚です。

-

ホンモロコ: かつては琵琶湖を代表する魚でしたが、近年激減しています。

-

ビワヒガイ: 美しい婚姻色が特徴の魚です。

-

イサザ: 佃煮などで親しまれる、ハゼの仲間です。

これらを含む60種以上の固有種が、琵琶湖には生息していると言われています。しかし悲しいことに、その多くが今、絶滅の危機に瀕しています。環境省のレッドリストでは、固有種の多くが「絶滅危惧種」に指定されており、このままでは琵琶湖から永遠に姿を消してしまうかもしれないのです。

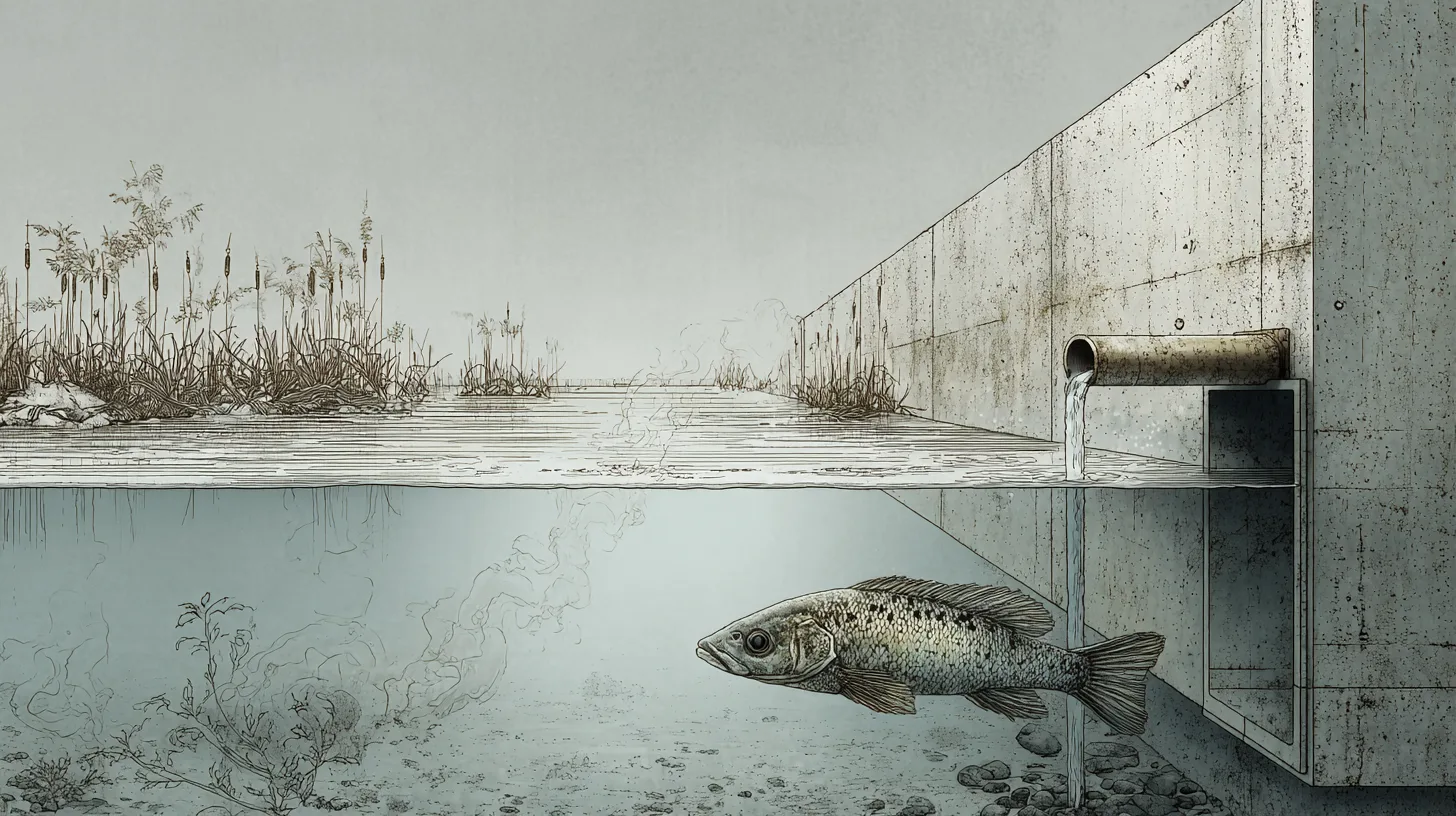

なぜ?琵琶湖の固有種が減り続ける悲しい理由

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

琵琶湖の固有種が減少している理由は、一つではありません。これまで述べてきた外来種による捕食や、生息環境をめぐる競合が最大の要因であることは間違いありません。しかし、それ以外にも複数の問題が複雑に絡み合っています。

一つは、産卵場所の減少です。ニゴロブナなどは、かつて湖岸のヨシ帯や、周辺の水田地帯に産卵していました。しかし、湖岸のコンクリート化や圃場整備によって、彼らが子孫を残すための大切な場所が次々と奪われてしまったのです。

また、過去の高度経済成長期に深刻化した水質の汚濁も、生態系に大きな影響を与えました。その後の下水道整備などにより水質は改善傾向にありますが、今なお私たちの生活排水が湖に流れ込んでいることも事実です。

これらの要因に、地球温暖化による水温の上昇といった世界規模の環境変化も加わり、固有種たちはかつてないほど厳しい状況に立たされているのです。

2023年も続く戦い!琵琶湖の外来魚駆除、その最前線からのレポート

固有種を脅かす最大の要因である外来魚を減らすため、滋賀県や漁業協同組合、そして多くの市民ボランティアが懸命な努力を続けています。その活動は多岐にわたります。

漁師たちは、外来魚だけを選択的に捕獲する「エリ」と呼ばれる伝統漁法を応用した仕掛けを設置したり、産卵期を狙って集中的に駆除を行ったりしています。また、毎年各地で「外来魚駆除釣り大会」が開催されています。2023年も数多くの大会が開かれ、多くの釣り人が楽しみながら駆除に貢献しました。これらのイベントには一般の観光客が参加できるものも多く、旅の目的の一つとして加えてみるのも面白いかもしれません。

駆除された外来魚は、決して無駄にはされません。魚粉にして肥料や家畜の飼料として再利用する取り組みが進められており、地域の循環型社会にも貢献しています。こうした地道な努力の結果、外来魚の個体数は着実に減少し始めており、活動の成果が少しずつ現れています。

未来に繋ぐ企業の挑戦!琵琶湖の環境保全に取り組む企業たち

琵琶湖の環境保全は、行政や市民だけでなく、多くの企業にとっても重要なテーマです。琵琶湖の周辺に事業所を構える企業は、その恩恵を受けると同時に、環境を守る責任があることを自覚し、様々なCSR活動を展開しています。

例えば、ある化学メーカーは、自社の技術を活かして高度な排水処理システムを導入し、環境負荷を限りなくゼロに近づける努力をしています。また、別の企業では、社員がボランティアで湖岸の清掃活動や、在来魚の産卵場所となるヨシ帯の保全活動に定期的に参加しています。

これらの活動は、企業の利益に直接結びつくものではないかもしれません。しかし、琵琶湖というかけがえのない財産を未来の世代に残すことは、地域社会の一員としての重要な責務です。こうした企業の地道な挑戦が、琵琶湖の未来を支える大きな力となっています。

私たちにできることとは?琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室の役割と連絡先

琵琶湖の環境を守る上で、滋賀県の行政機関も中心的な役割を担っています。特に「琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室」は、不法投棄の監視や廃棄物の適正処理を通じて、琵琶湖の水質汚濁を防ぐための重要な部署です。もし湖岸などで不法投棄を発見した場合は、こうした行政機関に連絡することが、環境保全への貢献に繋がります。

【連絡先情報】

-

部署名: 滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室

-

住所: 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号

そして、私たち旅人にもできることがあります。それは、ごく当たり前のことですが、ゴミは必ず持ち帰る、むやみに生き物を捕まえたり、他の場所から持ち込んだりしない、といった基本的なルールを守ることです。美しい自然を享受するだけでなく、それを汚さない、壊さないという意識を持つことが、何よりも大切なのです。

旅行の終わりに考える。琵琶湖の豊かな生き物たちと私たちのこれから

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

琵琶湖を巡る旅は、私たちに多くのことを教えてくれます。「危険生物」という少し刺激的なテーマから始まったこの物語は、やがて外来種問題、固有種の危機、そして環境保全という、地球規模の課題へと繋がっていきました。

琵琶湖の湖底に眠るのは、サメのような怪物ではありません。そこにあるのは、400万年という想像を絶する時間が育んだ、繊細で、かけがえのない生態系です。そして、そのバランスが今、私たちの時代の活動によって大きく揺らいでいるという現実です。

次にあなたが琵琶湖を訪れるとき、ぜひ湖面に目を凝らし、その水の中に広がる豊かな命の物語に思いを馳せてみてください。美しい景色を楽しみ、美味しい幸を味わう。その素晴らしい体験とともに、この湖の未来を少しだけ考える。それこそが、これからの時代の旅人に求められる、新しい旅の形なのかもしれません。

総括:琵琶湖の危険生物問題から見えてくること

ポイント

-

琵琶湖は淡水湖のためサメは生息しない

-

危険生物の噂はビワオオナマズなど巨大魚の見間違いが要因である

-

琵琶湖の生態系における本当の脅威は特定外来生物である

-

ブルーギルは1960年代に食用研究目的で移入された歴史を持つ

-

外来魚は在来魚の卵や稚魚を捕食し生態系を破壊する

-

外来種の侵入原因は意図的な放流や非意図的なものが混在する

-

琵琶湖は約400万年の歴史を持つ古代湖であり固有の生態系を育んできた

-

ビワマスやニゴロブナなど60種以上の固有種が琵琶湖の宝である

-

多くの固有種は外来種の影響や環境変化で絶滅の危機にある

-

固有種の減少は産卵場所の消失や水質汚濁も大きな理由だ

-

滋賀県や市民団体による外来魚の駆除活動が継続的に実施されている

-

駆除された外来魚は肥料や飼料としてリサイクルされる

-

湖岸の環境を守るため多くの企業が環境保全活動に参加している

-

世界で最も多くの人間を死に至らしめる危険生物は蚊である

-

旅人一人ひとりの環境への配慮が琵琶湖の未来を守る力となる