イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

鹿児島湾に雄大に浮かぶ、桜島。力強く噴煙を上げるその姿を、あなたも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。

でも、ふと「桜島山の名前って、本当は何ていうんだろう?」と思ったことはありませんか?

この記事にたどり着いたあなたは、きっとそんな素朴な疑問や、もっと深い好奇心をお持ちのはずです。そもそも「桜島とは」一体何なのか、そして「桜島は山なのか」、それとも昔は「島ではない」時代があったのか。活発な「桜島火山」にはどんな「種類」や「特徴」があるのか、「御岳」との違いやその読み方は?「桜島登山」はできるのか、山頂の「標高」はどれくらいなのか。

そして何より、「なぜ住む」人たちがいるのか不思議に思いませんか。頻繁に起こる「桜島噴火」の歴史を知れば、その疑問はさらに深まるかもしれません。「日本で一番活発な火山はどこですか?」と聞かれれば、多くの人がこの桜島を思い浮かべるでしょう。

この記事では、そんなあなたの尽きない疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。「桜島にある火山の名前」やその「名前の由来」はもちろんのこと、少し専門的な「地質図」の話から、鹿児島にある他の活火山との比較、そして旅好きなら気になる「桜島観光」の魅力まで。

さあ、一緒に桜島の奥深い世界へ、探求の旅に出かけましょう。

この記事でわかること

-

「桜島」という単一の山は存在せず、複数の火山の集合体であること

-

「桜島」という名前の由来と、かつては島だった歴史的背景

-

日本で最も活発な火山と言われる理由とその科学的な特徴

-

桜島観光の楽しみ方や、噴火と共生する人々の暮らしのリアル

桜島山の名前の謎を解き明かす旅へ:その成り立ちと特徴

-

桜島にある火山の名前とは?その由来と歴史を紐解く

-

桜島は山なのか、それともかつては島だったのか?その正体に迫る

-

「桜島の御岳」の正しい読み方と、他の火山との違いを徹底解説

-

桜島の標高と地質図から読み解く、火山のユニークな特徴

-

桜島火山の種類と、なぜ日本で最も活発な火山と言われるのか

-

鹿児島にある他の活火山と桜島を比較してわかること

桜島にある火山の名前とは?その由来と歴史を紐解く

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

桜島という美しい名前の由来には、いくつかの説があり、そのどれもがこの土地の歴史を感じさせます。神話の時代に遡る説として、木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)を祀る神社がかつてこの島にあったことから名付けられたという話があります。また、古代の桜島には山桜が咲き誇り、海に浮かぶその姿が「桜の島」と称されたという、より直接的な説も伝えられています。

しかし、最も重要な事実は、私たちが「桜島」と呼んでいる山が、単一の峰ではないということです。桜島は、主に3つの山が集まって形成された複合火山なのです。北から順に、最も古い「北岳(きただけ)」、その南に位置する「中岳(なかだけ)」、そして現在も活発な噴火活動を続けている「南岳(みなみだけ)」です。このうち、特に南岳は「御岳(おんたけ)」とも呼ばれ、信仰の対象ともなってきました。したがって、「桜島にある火山の名前は?」という問いには、「北岳、中岳、南岳という複数の火山の集合体」と答えるのが最も正確でしょう。それぞれの山が異なる時代に形成され、異なる活動の歴史を持つ、いわば火山の大家族のような存在なのです。この複雑な構造こそが、桜島の多様な表情を生み出す源となっています。

桜島は山なのか、それともかつては島だったのか?その正体に迫る

「桜島」という名前が示す通り、この地はかつて、鹿児島湾に孤立して浮かぶ正真正銘の「島」でした。その歴史が劇的に変わったのは、今から100年以上前の出来事です。1914年(大正3年)1月12日、桜島は歴史に残る大噴火を起こしました。この「大正大噴火」では、約30億トンもの溶岩が流れ出し、島の東側の海峡を埋め尽くしてしまったのです。

この噴火によって、それまで船でしか渡れなかった桜島は、対岸の大隅半島と地続きになりました。この地形の劇的な変化は、当時の人々にとって計り知れない衝撃であったことでしょう。現在、私たちは車やバスで気軽に桜島へ渡ることができますが、それはこの大正大噴火という自然の偉大な力の賜物なのです。では、「桜島は山なのか?」という問いにはどう答えるべきでしょうか。答えは、「もともとは島だったが、大噴火によって半島となった、火山体の集合」となります。今もなお「桜島」という名前で呼ばれ続けるのは、陸続きになる前の記憶と、島であったことへの愛着が、人々の心に深く根付いているからに他なりません。島であり、山であり、そして半島でもある。この多面的なアイデンティティこそが、桜島のユニークな正体と言えるでしょう。

「桜島の御岳」の正しい読み方と、他の火山との違いを徹底解説

桜島の活動の中心である南岳は、畏敬の念を込めて「御岳」とも呼ばれます。この「御岳」の正しい読み方は「おんたけ」です。日本には長野県と岐阜県にまたがる「木曽御嶽山(きそおんたけさん)」など、同じ「御岳」の名を持つ火山がいくつか存在しますが、桜島の御岳はそれらとは全く異なる特徴を持っています。

桜島を構成する北岳、中岳、そして南岳(御岳)は、それぞれが独立した火山としての歴史を持っています。最も古い北岳は約2万6千年前から活動を始め、数千年前にはその活動を終えたとされています。一方で、現在活動の中心となっている南岳は、約4500年前に活動を開始した、比較的新しい火山です。このように、桜島という一つの大きな枠組みの中に、活動時期も噴火の様式も異なる複数の火山が同居している点が、他の多くの火山との大きな違いです。一つの山が寿命を終え、また新しい山が生まれるという、火山の世代交代がこの場所で起きているのです。「御岳」という名前は、単に山を指すだけでなく、今まさに地球のエネルギーを放出し続ける、生きた火山の象徴として捉えることができるでしょう。

桜島の標高と地質図から読み解く、火山のユニークな特徴

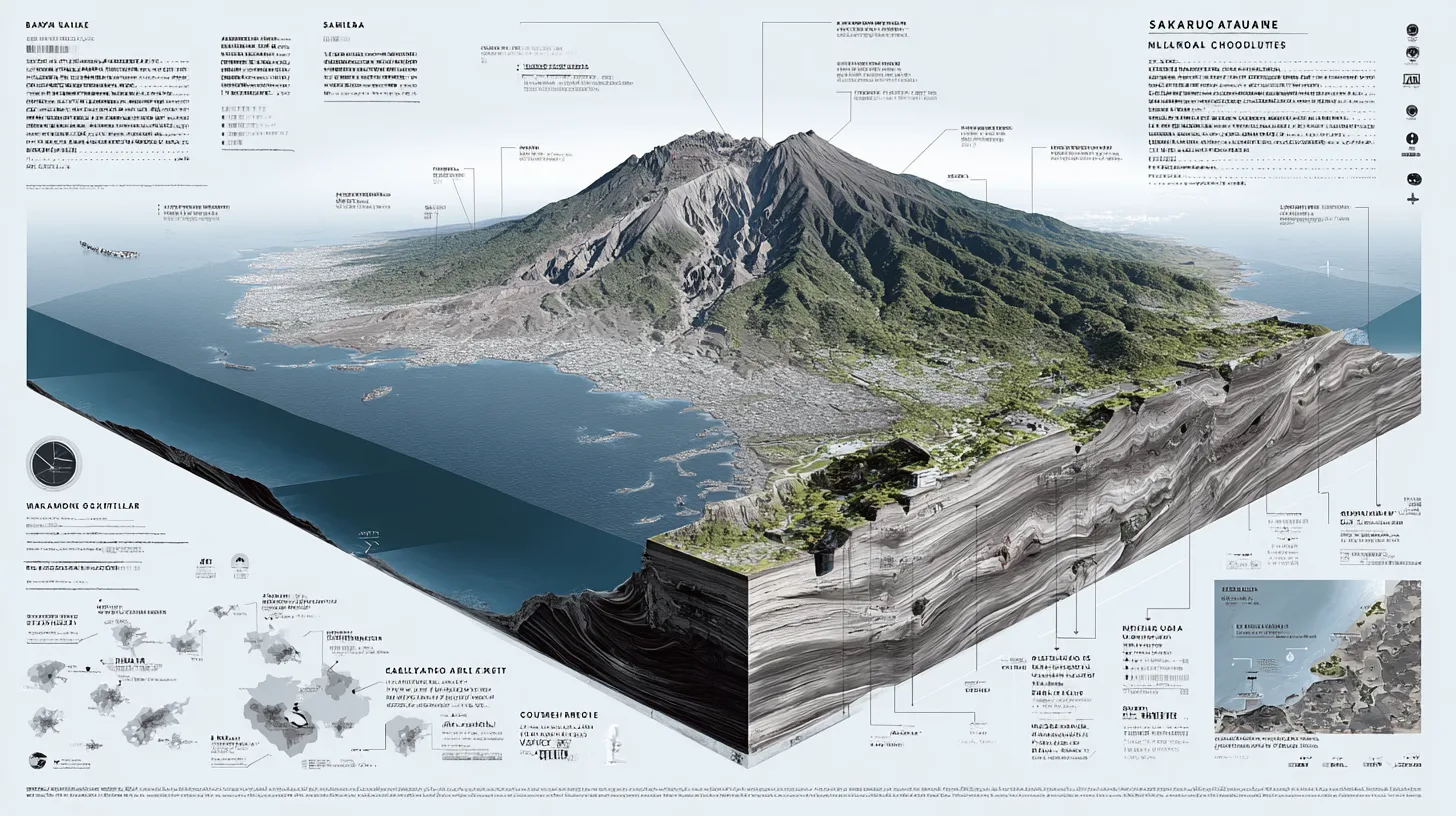

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

桜島の最高峰は、現在活動を休止している北岳であり、その標高は1,117メートルです。一方、活発な南岳の標高は1,040メートル。この数字だけを見ると、ごく一般的な山のようにも思えます。しかし、桜島の真の姿は、地質図を読み解くことでより鮮明になります。桜島の地質は、主に安山岩(あんざんがん)質の溶岩と、火山灰や軽石といった火山噴出物が幾重にも積み重なってできています。これは、粘り気の強いマグマによる爆発的な噴火と、比較的穏やかな溶岩流出の両方が、長い年月にわたって繰り返されてきたことを物語っています。

さらに壮大な視点で見ると、桜島は「姶良(あいら)カルデラ」と呼ばれる、直径約20キロメートルにも及ぶ巨大な窪地の南の縁に誕生した火山です。約2万9千年前に起きた超巨大噴火によって形成されたこのカルデラは、現在の鹿児島湾北部そのものにあたります。つまり、桜島は、はるかに大きな火山活動のエネルギーを受け継いで生まれた「子どものような火山」と表現できるかもしれません。地質図は、桜島が決して単独で存在しているのではなく、鹿児島全体のダイナミックな火山の歴史の一部であることを、静かに語りかけてくれるのです。

桜島火山の種類と、なぜ日本で最も活発な火山と言われるのか

桜島は、その成り立ちから「成層火山(せいそうかざん)」に分類されます。これは、溶岩流と火山灰などが交互に積み重なってできた、円錐形に近い形状の火山のことです。しかし、山頂部には複数の火口が存在し、複雑な活動を見せることから、複合火山と呼ぶのがより実態に即しています。そして、桜島が「日本で最も活発な火山」と称されるのには、明確な理由があります。それは、噴火の頻度が他を圧倒しているからです。

気象庁の観測によると、桜島では年間で数百回から、多い時には1000回を超える爆発的噴火が記録されています。これは、数日に一度、あるいは一日に数回のペースで噴火が起きている計算になります。このような活発な活動は、主に「ブルカノ式噴火」と呼ばれる噴火様式によるものです。これは、比較的粘り気の強いマグマが火道内で固まりかけ、内部のガス圧が高まることで栓を吹き飛ばすように爆発するタイプで、大きな噴石や火山灰を噴出します。これほどまでに頻繁に、そして都市のすぐ近くで噴火を繰り返す火山は、世界的に見ても非常に稀有な存在です。この絶え間ない活動こそが、桜島を日本一アクティブな火山たらしめているのです。

鹿児島にある他の活火山と桜島を比較してわかること

鹿児島県は「火山のデパート」と形容されるほど、多種多様な活火山が存在する地域です。例えば、美しい円錐形の山容から「薩摩富士」と称される開聞岳、霧島連山の新燃岳や硫黄山、そして海に浮かぶ薩摩硫黄島や口永良部島など、枚挙にいとまがありません。これらの火山は、それぞれ異なるマグマの性質や成り立ちを持ち、多様な火山の姿を見せてくれます。

これらの活火山と桜島を比較すると、桜島の特異性が一層際立ちます。一つは、その圧倒的な活動頻度です。他の火山も活発ではありますが、桜島のように日常的に噴煙を上げる火山は他にありません。もう一つの大きな特徴は、大都市である鹿児島市の中心部からわずか4キロメートルしか離れていないという、都市との距離の近さです。世界的に見ても、これほど人口密集地の近くで激しい活動を続ける火山は極めて珍しい例です。他の火山が主に自然の中に鎮座しているのに対し、桜島は人々の暮らしと常に隣り合わせの存在なのです。この比較を通じて、桜島がいかに特別で、鹿児島の人々にとって密接な関係にある火山であるかが浮かび上がってきます。

桜島山の名前の向こう側へ:観光と暮らしのリアル

桜島の名前や成り立ちを知ると、次はその地を実際に訪れ、肌で感じてみたくなるのではないでしょうか。火山の科学的な側面だけでなく、そこには人々の暮らしがあり、訪れる者を魅了する豊かな観光資源が広がっています。このセクションでは、桜島山の名前の向こう側にある、観光の魅力と、火山と共に生きる人々のリアルな日常へと焦点を当てていきます。

-

初めての桜島観光で外せないスポットと楽しみ方

-

桜島登山はできる?安全に楽しむためのルールと現状

-

旅行前に知っておきたい桜島噴火の歴史と、現在の活動状況

-

なぜ人々は活火山である桜島に住むのか?その理由に迫る

-

桜島山とは結局何なのか?特徴と魅力を旅行専門家が総まとめ

-

鹿児島観光のハイライト!桜島火山と共生する人々の暮らし

- ポイント整理:桜島山の名前と、その本質を理解する

初めての桜島観光で外せないスポットと楽しみ方

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

桜島への旅は、鹿児島港から24時間運航している桜島フェリーに乗ることから始まります。わずか15分の船旅ですが、徐々に近づいてくる雄大な桜島の姿に、旅の期待は高まるばかりでしょう。島に到着したら、まずは定番の展望スポットを巡るのがおすすめです。「湯之平展望所」は一般の人が立ち入ることができる最高地点(標高373m)にあり、荒々しい山肌や、時には噴煙を上げる火口を間近に感じることができます。眼下には錦江湾と鹿児島市街地が広がり、その絶景は息をのむ美しさです。

また、「有村溶岩展望所」では、大正大噴火で流れ出た溶岩原の上に作られた遊歩道を歩くことができます。ごつごつとした溶岩と、その隙間から力強く芽吹くクロマツの姿は、自然の破壊と再生の力を同時に感じさせてくれるでしょう。そして、大正大噴火の凄まじさを物語る「黒神埋没鳥居」は必見です。神社の鳥居が、たった一日で火山灰に埋め尽くされ、笠木の部分だけが地上に見えている光景は、自然の脅威を静かに、しかし雄弁に伝えています。観光の合間には、日本最大級の足湯「桜島溶岩なぎさ公園足湯」で疲れを癒したり、世界一大きな大根として知られる桜島大根や、世界一小さいみかんである桜島小みかんといった、火山の恵みである特産品を味わうのも楽しみの一つです。

桜島登山はできる?安全に楽しむためのルールと現状

その雄大な姿を前にすると、「桜島に登ってみたい」という気持ちが湧くのは自然なことです。しかし、残念ながら、現在、桜島の山頂へ登山することはできません。桜島は非常に活動的な活火山であるため、安全確保の観点から、火口から半径およそ2キロメートルの範囲は原則として立入禁止区域に設定されています。これは、気象庁が発表する噴火警戒レベルに応じて変動しますが、長年にわたり規制が続いているのが現状です。

しかし、がっかりする必要はありません。登山はできなくとも、桜島の自然を満喫できる方法はたくさんあります。前述の「湯之平展望所」まで続く道路は、絶好のドライブやサイクリングコースです。また、麓には自然遊歩道が整備されており、溶岩地形や独自の生態系を観察しながら安全にハイキングを楽しむことが可能です。重要なのは、常に最新の火山情報を確認すること。桜島ビジターセンターや公式サイトなどで、噴火警戒レベルや風向き(降灰の方向)をチェックし、安全対策を怠らないことが、この地を楽しむための絶対的なルールです。ヘルメットの無料貸し出しサービスなどもあるため、積極的に活用し、賢く安全に桜島と向き合いましょう。

旅行前に知っておきたい桜島噴火の歴史と、現在の活動状況

桜島を旅する上で、その噴火の歴史を知ることは、景色をより深く理解する助けとなります。記録に残る大きな噴火は、主に「文明噴火(1471年~)」「安永噴火(1779年~)」「大正噴火(1914年~)」「昭和噴火(1939年~)」の4つが知られています。これらの噴火は、桜島の地形を大きく変え、新たな溶岩原や島々を生み出してきました。特に、大隅半島と桜島を陸続きにした大正大噴火は、日本の火山噴火史上最大級の出来事であり、その後の防災対策に大きな影響を与えました。

現在、桜島の活動は南岳山頂火口と昭和火口が中心です。気象庁は桜島に常時観測体制を敷き、わずかな地殻変動や火山性地震も見逃さずに監視しています。そして、その危険度を5段階の「噴火警戒レベル」として発表しています。レベル1は「活火山であることに留意」、レベル3は「入山規制」といった具合に、住民や観光客がとるべき行動が示されています。旅行前には、必ずこの噴火警戒レベルを確認し、現地の指示に従うことが何よりも大切です。桜島は、美しい観光地であると同時に、地球のエネルギーが脈打つ場所。その両面を理解することが、責任ある旅行者の姿勢と言えるでしょう。

なぜ人々は活火山である桜島に住むのか?その理由に迫る

イメージ画像:旅行宿泊探訪記 作成

「なぜ、これほど活発な火山のすぐそばで人々は暮らしているのだろう?」これは、桜島を訪れる多くの人が抱く素朴な疑問です。その答えは、単一ではなく、歴史、文化、そして火山の恵みが複雑に絡み合っています。古くから、桜島は豊かな漁場に恵まれ、温暖な気候は農業にも適していました。人々は、噴火というリスクを理解しながらも、この地がもたらす恩恵を受けて生活を営んできたのです。

火山は、脅威だけをもたらすわけではありません。火山灰が降り積もった土壌は水はけが良く、桜島大根や小みかんといった世界的に有名な特産品を育みます。また、豊富な温泉は人々の心と体を癒し、観光資源としても地域を潤しています。そして何より、桜島で生まれ育った人々にとって、火山灰が降ることは日常の一部であり、噴煙を上げる桜島は故郷のシンボルなのです。鹿児島市内で見かける、降灰を回収するための黄色い「克灰袋(こくはいぶくろ)」や、島内に整備された多くの退避壕(シェルター)は、危険と共存するための知恵と覚悟の表れです。彼らは危険から逃げるのではなく、火山を正しく理解し、備え、共生する道を選んできたのです。その暮らしぶりを知ることも、桜島観光の醍醐味の一つと言えるでしょう。

桜島山とは結局何なのか?特徴と魅力を旅行専門家が総まとめ

これまでの旅を振り返り、「桜島山とは結局何なのか?」という問いに改めて答えてみましょう。旅行専門家としての視点から総括するならば、「桜島とは、地球の脈動を体感できる、生きた博物館である」と表現するのが最もふさわしいと考えます。その特徴と魅力は、大きく3つの側面に集約できます。

第一に、「ダイナミックな地球の営み」です。今この瞬間も噴煙を上げ続ける火口、過去の噴火が作り出した荒々しい溶岩原、そして巨大カルデラの物語。桜島は、教科書で学ぶ地学の知識が、目の前の現実として迫ってくる場所です。

第二に、「歴史と文化の証人」としての側面。かつて島であったものが半島へと姿を変えた歴史、噴火のたびに生活の再建を繰り返してきた人々の記録、そして火山への信仰。桜島の風景の随所に、時間と人間の営みの積み重ねが刻まれています。

そして第三に、「未来へのモデルケース」としての魅力です。自然災害と人間がどのように共生していくかという、現代社会が抱える大きなテーマに対し、桜島の人々の暮らしは一つの答えを示してくれます。防災への高い意識と、火山の恵みを活用する知恵は、私たちが学ぶべき多くのヒントに満ちています。これらの多層的な魅力が絡み合うことで、桜島は他に類を見ないユニークな存在となっているのです。

鹿児島観光のハイライト!桜島火山と共生する人々の暮らし

鹿児島を訪れる旅において、桜島は避けて通ることのできない、まさにハイライトと言うべき存在です。鹿児島市内のどこからでもその雄大な姿を望むことができ、錦江湾に浮かぶそのシルエットは、鹿児島の風景を象徴しています。桜島を訪れることは、単に美しい景色を見るだけの観光ではありません。それは、絶えず活動を続ける火山と人間が、どのようにして密接な関係を築き、共生しているのかを目の当たりにする貴重な体験となります。

フェリーから眺める噴煙、展望所から感じる大地の鼓動、埋没鳥居が語る自然の力、そして克灰袋が示す日常の備え。旅の断片一つひとつが、地球のエネルギーと、それを受け入れて生きる人間の逞しさ、そして知恵を教えてくれます。桜島の名前に隠された謎から始まったこの旅が、皆様にとって、次の鹿児島旅行のきっかけとなることを願ってやみません。ぜひ一度、ご自身の足でこの地を訪れ、地球の息吹と人々の暮らしが織りなす、壮大な物語を体感してみてください。

ポイント整理:桜島山の名前と、その本質を理解する

ポイント

-

「桜島」という単一の山は存在せず、北岳・中岳・南岳の複合火山である

-

桜島という地名の由来には、木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)伝説などの諸説がある

-

もともとは鹿児島湾に浮かぶ島だったが、大正大噴火の溶岩流で大隅半島と陸続きになった

-

現在も活発な南岳は「御岳(おんたけ)」と呼ばれ、信仰の対象でもある

-

最高峰は北岳であり、その標高は1,117mに達する

-

地質は安山岩質の溶岩と火山灰が交互に重なった成層火山に分類される

-

年間数百回を超える爆発的噴火を観測する、日本で最も活発な火山の一つだ

-

巨大な「姶良(あいら)カルデラ」の南の縁にできた火山という壮大な背景を持つ

-

火口から半径約2km以内は、安全のため原則として立ち入りが禁止されている

-

山頂への登山はできないが、麓には複数の展望所や遊歩道が整備されている

-

一般の観光客が立ち入れる最高地点は、標高373mの湯之平展望所である

-

黒神埋没鳥居は、大正噴火の火山灰によって鳥居の大部分が埋まった歴史遺構だ

-

頻繁な降灰と共生するため、地域には克灰袋(こくはいぶくろ)などの独自の文化が根付く

-

温泉や、桜島大根などを育む肥沃な土壌は、火山がもたらす大きな恵みである

-

住民は噴火を正しく理解し、日頃から防災対策を行うことで火山と共生している